動物系専門学校を卒業したあとペットショップで3年働いてました。

今では10匹以上の爬虫類に囲まれながら過ごしてます。

爬虫類を飼おうと思って悩むことの一つが『どの床材を選べばいいのか?』だと思います。

確かに爬虫類飼育に使える床材って種類が多くて悩むんですよね。

いろんなメーカーからいろんな種類が販売されていてそれぞれ特徴が全部違うんですよね。

そのため、何の知識も無しにいきなり購入するのは無謀です。

もし適当に選んでしまうと

「思ってた床材と違う……」

「使いにくいから買い直したい……」

こんな風に時間とお金を浪費するだけです。

そこで、この記事では初心者が床材選びで迷わないように以下を紹介します。

床材選びで知っておくべきこと

床材選びで知っておくべきポイントは以下の4つですね。

- 材質

- 見た目

- 適した爬虫類

- メリット・デメリット

これを見ると「うげ……こんなにあるの?」と思うかもしれませんが、この中で絶対に知っておいて欲しいポイントは1つだけ。

それが『材質』です

材質さえ気にすれば床材選びで大きく失敗することは無くなります。

「いやいや、材質って聞くとなんか難しそう、理解できるかな……」と不安に思うかもしれませんが難しくありません。

材質というのは以下の通り。

見たことある字面が並んでますね。爬虫類の床材で使われる材質は大きく分けてこの3種類です。

よく分かんない方はこの3種類から爬虫類の床材を選んでいくというイメージでOK!

次からそれぞれの特徴、メリット・デメリットを紹介するので頑張って付いてきてくださいね。

砂・土系

【砂・土のメリット・デメリット】

| メリット |

|

| デメリット |

|

| 結論 |

| 砂・土系は対応する爬虫類が多く一番使いやすい |

まずは王道の材質『砂・土系』の床材から紹介しますね。

砂・土系の床材は爬虫類の生息環境によって2種類に分かれています。

- 『砂漠・乾燥地域』の爬虫類向け

➤フトアゴヒゲトカゲ、トゲオアガマ、リクガメ等 - 『熱帯・亜熱帯地域』の爬虫類向け

➤グリーンイグアナ、アオジタトカゲ等

文字だけだとイメージが湧かないと思うのでいくつか例を出しますね。

【砂漠・乾燥地域向けの床材】

まず『砂漠・乾燥地域向け』の床材がこちら。

これは砂漠や荒野、気温が高く乾燥する地域に住む爬虫類向けの床材ですね。

床材のパッケージにも『乾燥地帯の爬虫類に最適』と書いてあるように、フトアゴヒゲトカゲやリクガメのような乾燥地域の爬虫類向けに作られた床材となります。

【熱帯・亜熱帯地域向けの床材】

次に『熱帯・亜熱帯地域向け』の床材がこちら。

これは多湿や水辺といった平均湿度が高い地域に住む爬虫類向けの床材ですね。

こちらの床材のパッケージにも『多湿や水辺を好む爬虫類・両生類に最適』と書いてるようにグリーンイグアナやアカメカブトトカゲのような熱帯・亜熱帯地域の爬虫類向けに作られた床材となります。

こんな感じで一言に『砂・土系の床材』と言っても対応している爬虫類が全く違うので適当に選んではいけませんよ。

とはいえ、ほとんどの床材のパッケージに対応している爬虫類が書かれているので間違えて選ぶことは少ないと思います。

次からは個人的におすすめしている砂・土系床材を紹介しますね。

おすすめの砂・土系床材4種

個人的におすすめの砂・土系床材は以下の4種類です。

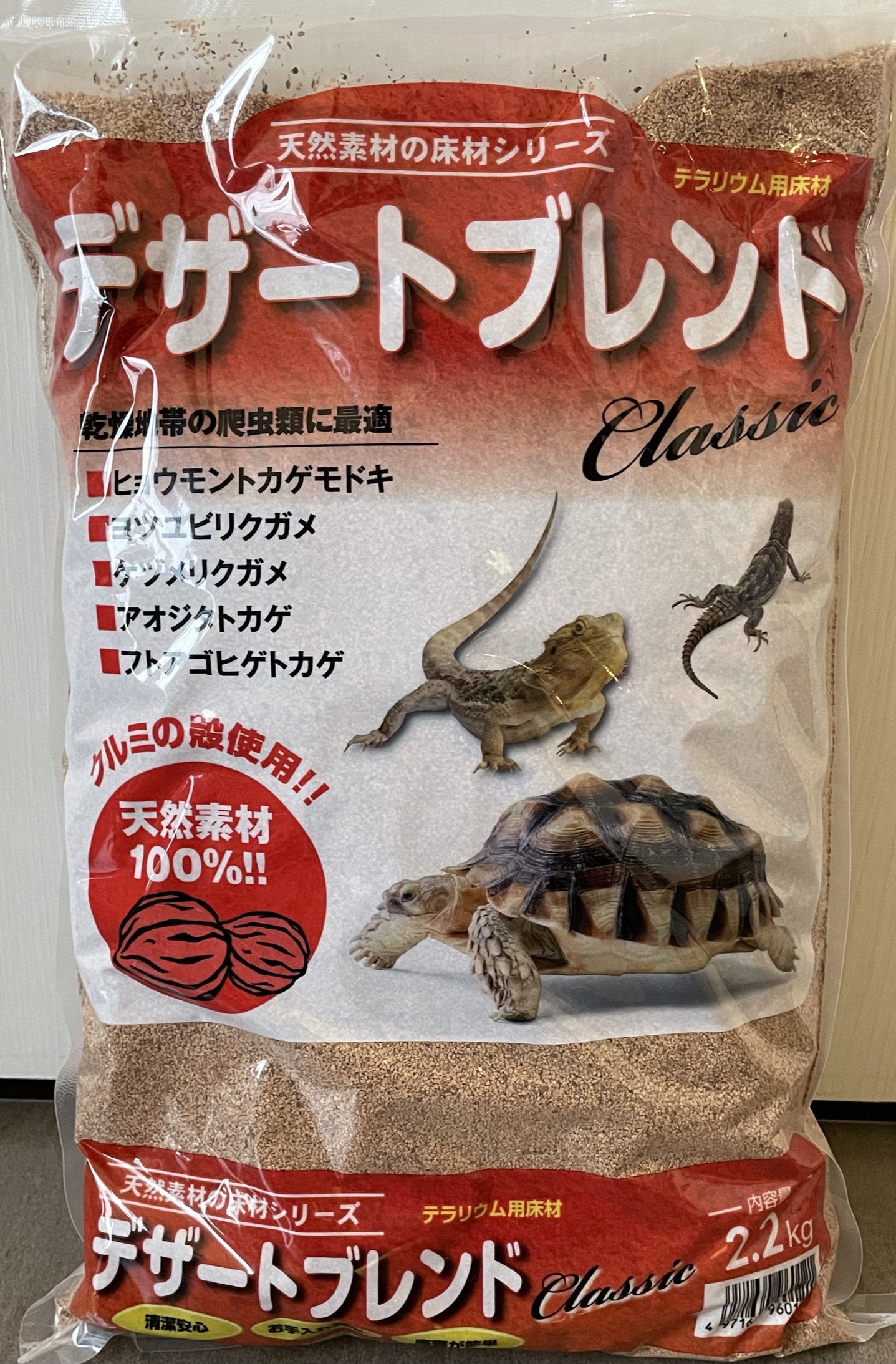

デザードブレンド クラシック

【デザートブレンド クラシック![]()

![]() のメリット・デメリット】

のメリット・デメリット】

| メリット |

|

| デメリット |

|

個人的に最も推している床材ですよ。

なぜかというと『見た目に砂漠っぽい雰囲気があるから』ですね

こちらデザートブレンドクラシックを使ったレイアウトなんですが砂漠っぽい雰囲気ありません?

レイアウトが下手な私でも適当に敷くだけで見た目に砂漠感が出て見栄えのするケージを作れるのがお気に入りです。

以下の乾燥系爬虫類を飼育するならデザートブレンドクラシックがおすすめです!

- フトアゴヒゲトカゲ

- サバンナモニター

- トゲオアガマ類

- ヨロイトカゲ類

- リクガメ類

ただ、砂埃がめちゃくちゃ舞うのでライトや壁面が汚れやすいのがデメリットですね。

【デザートブレンドクラシックをレビュー】

以下記事で『デザートブレンドクラシックをレビュー』しました。

元ショップ店員が率直なレビューをしているので床材選びで迷っている方はぜひ参考にどうぞ。

➤【レビュー】乾燥系爬虫類の床材はデザートブレンドクラシックがド安定

ナミブサンド

ナミブサンド

【ナミブサンドのメリット・デメリット】

| メリット |

|

| デメリット |

|

『ナミブサンド』はアフリカ大陸のナミブ砂漠で実際に採取された砂を使用した床材です。

自然採取した砂なので『見た目に自然感があるのが一番のメリット』ですね

使用感はとにかくサラサラ。穴掘りする爬虫類に良い床材だと思います。

トゲオアガマやサンドフィッシュのような砂漠に近い地域に住んでいる爬虫類を飼うなら候補に上がるんじゃないかなと。

ただデメリットとして『水で固まりやすい』のが弱点ですね。

水に触れた状態で放置すると固くなってしまうのでちょっとした使いにくさがあります。

とはいえ『見た目の良さはピカイチなので雰囲気にこだわりたい方』にはかなりおすすめですよ!

デザートソイル

【デザートソイルのメリット・デメリット】

| メリット |

|

| デメリット |

|

『デザートソイル』はその名の通り『ソイル(土)』を使用した床材。

これまで紹介してきた砂系の床材と比べて『保湿力が高いのが魅力』ですね。

ある程度の保湿が必要になる以下の爬虫類を飼おうと考えてる方におすすめの床材だと思います。

- ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)

- ニシアフリカトカゲモドキ

- クレステッドゲッコー

- アオジタトカゲ

特にレオパ飼育で使っている人が多いのかなという印象がありますね。

保湿力に加えて消臭効果も高いのでフンの匂いが気になるという方にはこれ一択ですよ。

ちなみにAmazonの口コミも『☆4.3』と高めなのでレオパやニシアフを飼育しようと考えてる方は使ってみる価値ありですよ!

➤Amazonで見る

テラリウムソイル

【テラリウムソイルのメリット・デメリット】

| メリット |

|

| デメリット |

|

これは先ほど紹介したデザートソイルよりも『さらに保湿力が高い床材』ですね。

保湿力にとにかく優れているので水辺近辺に住む爬虫類・両生類向けの床材だと思います。

爬虫類だけでなくイモリやカエルといった両生類も飼育できるのが魅力ですよ!

ちなみに『テラリウムソイルは湿潤向け』の床材なので砂漠・乾燥地帯向けの爬虫類には適していません。

フトアゴヒゲトカゲやトゲオアガマといった『乾燥系爬虫類は飼えないと思ってもらって良い』です。

植物系

【植物系のメリット・デメリット】

| メリット |

|

| デメリット |

|

| 結論 |

| 保湿力に優れるので湿潤系の爬虫類によく使われる |

植物系とはその名の通り『植物由来の素材』が使われている床材です。

例えば、以下の4種類が挙げられます。

- ミズゴケ

- ヤシガラ

- クルミ

- バークチップ

これら植物系の床材は共通して『保湿性に優れている』という特徴があるので多湿・湿潤系の爬虫類に使われることが多いですね。

- アオジタトカゲ

- グリーンイグアナ

- アカメカブトトカゲ

- クレステッドゲッコー

- ニシアフリカトカゲモドキなど

- 多湿系のリクガメ

ただ、植物系の床材に共通して付き纏う大きなデメリットが一つあります。

それは『虫が発生しやすい』ことです

やはり保湿力が高い分、虫も発生しやすいです。ヤシガラを敷いていたら"いつのまにかケージを虫が飛んでいた"なんて話をよく聞きますね。

おすすめの植物系床材3種類

そんな植物系の床材も多くの種類が販売されているので個人的なおすすめを3つ紹介します。

GEX レインフォレスト

【レインフォレストのメリット・デメリット】

| メリット |

|

| デメリット |

|

『レインフォレスト』

は『天然マツとミズゴケ』をミックスした床材。

100%天然素材を使用しているので敷くだけで簡単にレイアウトに自然感が出るのが魅力ですね。

ただ、粒が細かく水に濡れると『壁や生体に付いて掃除が大変』なのが弱点。掃除を楽にしたい方に向いていないかもしれないです。

とはいえ、見た目と保湿力がとにかく良いのでレイアウト重視の飼育環境を作りたい方は使ってみる価値ありです。

ポゴナ・クラブ バークチップ

【バークチップのメリット・デメリット】

| メリット |

|

| デメリット |

|

ポゴナ・クラブの『バークチップ』は『松の樹皮』を使用した床材。

植物系の床材の中では珍しく『乾燥地帯の爬虫類』によく使われる床材です。

なぜ乾燥地帯の爬虫類に使われるかというと『保湿力と誤飲防止』ですね

バークチップは1日1回の霧吹きでも『ある程度持つ保湿力と粒が大きいの誤飲されにくい』というメリットがあります。

乾燥地帯の爬虫類にはちょっとした湿度を要求してくる種類(多湿系リクガメ等)もいるのでそういった爬虫類を飼育する時に候補に挙がる床材です。

また、粒が大きく見た目が分かりすいので誤飲の可能性は少ないかなと思います。

ジクラ ヤシガラマット

【ヤシガラマットのメリット・デメリット】

| メリット |

|

| デメリット |

|

ジクラの『ヤシガラマット』は『天然のヤシガラ』を使用した床材です。

『乾燥系・多湿性の爬虫・両生類』と多くの種類に使用できるのが魅力ですね

消臭・保湿力はもちろん『産卵床』にも使用できる床材なので使い勝手が良いですよ!

床材選びで迷ったらとりあえずこれを選んでおけばOKと言っても良いですね。

ただ、初期状態がめちゃくちゃ固く水やお湯でふやかさないと使えないので大変な所もあります。

とはいえ、床材としての性能は抜群に高いのでおすすめです。

紙系

【紙系のメリット・デメリット】

| メリット |

|

| デメリット |

|

| 結論 |

| 管理が簡単なので小型の爬虫類飼育によく使われる床材 |

最後は『ペットシーツやキッチンペーパー』といった紙系床材のこと。

これを聞くと

「えっ!?ペットシーツとかキッチンペーパーって床材に使えるの?」

と思うかもしれませんが意外と使われてます。

なぜ使われるかというと『コスパ』と『メンテナンスのしやすさ』が圧倒的に良いから。

紙系の床材は

ペットシーツ

➤値段:約1000円〜2000円ほど(大容量)

➤メンテナンス:シーツを変えるだけ

キッチンペーパー

➤値段:約300円〜500円ほど

➤メンテナンス:キッチンペーパーを変えるだけ

こんな感じでとにかくコスパとメンテナンスのしやすに特化した床材なんですよね。

ただ『見栄えが良い』『消臭効果がある』みたいな効果が無い物が多く不便な点も目立ちます。

そのため、コーンスネークやヒョウモントカゲモドキのようなメンテナンスな小型の爬虫類に使用してる人が多い床材ですね。

おすすめの紙系床材2種類

おすすめの紙系床材は以下の2種類。

ペットシーツ

【ペットシーツ![]() のメリット・デメリット】

のメリット・デメリット】

| メリット |

|

| デメリット |

|

『ペットシーツ』はその名の通り『ペット向けに作られた床材』です。

消臭・吸水効果があったりコスパ・メンテナンスがしやすかったり意外にもメリットが多い床材なんでさよね。

ただ、どこまでいっても紙なので爬虫類飼育には全く向いていません。

- 見た目 ×

- 保湿力 ×

- 乾燥系・湿潤系爬虫類に合うのか? ×

ペットシーツは飼える爬虫類はかなり限られるのが大きなデメリット。

フトアゴヒゲトカゲやグリーンイグアナ、アオジタトカゲ、トゲオアガマといった中型以上の爬虫類はほぼほぼ飼えません。

とはいえ、レオパやコーンスネークといった小型の爬虫類では管理のしやすさから使っている人が多い床材ですね。

キッチンペーパー

【キッチンペーパーのメリット・デメリット】

| メリット |

|

| デメリット |

|

料理で使われる『キッチンペーパー』

は意外にも爬虫類飼育でよく使われている床材になります。

キッチンペーパーのメリットは圧倒的にこの2つでしょう。

- 入手が簡単

➤スーパーで手に入る - コスパが良い

➤300円ぐらいで入手できる

スーパーに行けば売ってますし値段の割に量が多いのでコスパがとにかく高いです。

これだけ聞くとかなり良さげな床材に見えますが私はおすすめしていません。

なぜなら、以下2つのデメリットがあるから。

- 見た目が悪い

- そもそも生き物を買う前提で作られていない

キッチンペーパーは当然ですが料理で使うために作られた物。

そのため、消臭効果や保湿効果といった動物を飼育するための機能は何もありません。

さらに、見た目に自然感がなく生き物を『飼育』しているよりは『管理』しているという側面が強くなってしまうのも微妙。

特別な理由が無い限りは使わないほうが良いですね。紙系の床材を使いたい方は『ペットシーツ』が圧倒的におすすめですよ!

【結論】材質に気をつけて床材を選ぼう

爬虫類の床材で悩んでいる人は『材質』に気を付けて選びましょう。

以下にレオパとフトアゴヒゲトカゲにおすすめの床材を書きました。こちらもぜひ参考にしてください。

【パターン1:フトアゴヒゲトカゲを飼う場合】

『砂・土系』を選べばOK

➤デザートブレンド クラシック![]()

![]()

どの床材を選んでも問題なく飼育できます。

逆に『植物系・紙系』はあまり向いていないので選ばない方が無難です。

こんな感じで床材を選べば失敗することはなくなりますよ!

そして、材質を気にするためには『自分の飼育する爬虫類がどんな材質なら飼えるのかを調べておく必要』があります。

でないと、床材を選べないのでまずは飼育したい爬虫類の情報をしっかりと調べましょう!

【おすすめの爬虫類飼育本】

以下記事で『おすすめの爬虫類飼育本』を紹介してます。

元ショップ店員が実際に読んで良いなと思った本を紹介してるのでぜひ参考にしてください。

➤【必須】爬虫類を飼うなら持っておくべき!おすすめの図鑑・飼育本7選

関連記事はこちら

【爬虫類の道具紹介】

以下記事で『爬虫類飼育で必要になる道具』を個別に紹介してます。

爬虫類飼育にどんな道具が必要なのか知りたい人はぜひ参考にしてください。

【ライト編】

こちらもCHECK

-

-

【完全網羅】絶対知っておくべき!爬虫類ライトの種類と特徴を全て紹介

続きを見る

【ヒーター編】

こちらもCHECK

-

-

【徹底解説】爬虫類用ヒーターの種類を初心者にも分かりやすく紹介!

続きを見る

【ケージ編】

こちらもCHECK

-

-

【完全網羅】トカゲ・ヤモリの飼育ケージを種類別に分かりやすく紹介!

続きを見る